Жизнь правителя складывалась из множества военных побед, однако поражения Ксеркса сыграли в истории куда большую роль.

Ксеркс I был сыном Дария I и его второй жены Атоссы. Дата его рождения колеблется между 519 и 521 годами до н. э. Свой престол он занял в 486 году до н. э. при помощи матери, которая имела огромное влияние при дворе и не допустила воцарения старшего сына Дария от первого брака Артобазана. После смерти отца в наследство Ксерксу досталась огромная персидская империя, территория которой простиралась от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, и от первого порога Нила на юге до Закавказья на Севере. Столь обширное царство было трудно удержать: в разных краях империи постоянно вспыхивали антиперсидские восстания. Подавляя их, новый правитель старался еще больше укрепить свою власть на местах, сделать ее унитарной. Так, расправившись с бунтом в Вавилонском царстве в 481 году до н. э., Ксеркс приказал увезти в Персеполь (столицу империи Ахеменидов) золотую статую верховного божества и покровителя Вавилона Мардука. Сделав это, он лишил вавилонян возможности короновать своих царей в присутствии их богов и тем самым ликвидировал вавилонское царство, превратив его из вассального государства в низовую сатрапию.

Для властителя Персии важно было не только держать в «узде» подчиненные земли, но и постоянно расширять свою экспансию. Как и его отец, Ксеркс заглядывался на Европу, но на его пути стояли греки, история противостояния с которыми началась при Дарии. Истоки конфронтации лежали в восстании ионитов в 499 году до н. э., когда города-государства Афины и Эретрия помогли мятежникам и навлекли на себя гнев персов. Он вознамерился отомстить грекам и двинулся покорять Афины, однако его войска были разбиты в битве при Марафоне в 490 году до н. э. Через несколько лет после своего воцарения на престоле Ксеркс решил продолжить дело отца и покорить себе греческие города-государства. Как пишет в своей «Истории» Геродот, перед подготовкой к походу царь заявил своим вельможам: «И не воссияет солнце над какой-либо другой страной, сопредельной с нашей, но все эти страны я обращу с вашей помощью в единую державу и пройду через всю Европу… Не остается больше ни одного города и народа на свете, который осмелился бы восстать против нас».

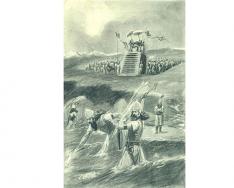

Первой трудностью на этом пути стала переправа войска Ксеркса через пролив Геллеспонт (нынешние Дарданеллы). Для этого близ города Систа были построены понтонные мосты, каждый длиной более одного километра. Когда работа была закончена, на море поднялась буря и разрушила конструкции. Разгневанный царь, как утверждает Геродот, «велел дать Геллеспонту в наказание триста ударов кнутом, а в открытое море опустить пару оков». В то же время людям, которые руководили строительством мостов были отрублены головы. Затем мосты были перестроены заново и скреплены более надежно. В день перехода через Геллеспонт Ксеркс попросил бога Солнца не препятствовать его завоеванию Европы и бросил в воду драгоценные предметы (жертвенную чашу, золотой кубок и персидский меч), чтобы задобрить море. На этот раз Геллеспонт оказался спокоен и переправа прошла успешно.

Вторжение персов началось в 480 году до н. э. с битвы при Фермопилах. Афины, Спарта и другие греческие города сплотились перед лицом «персидской угрозы». Чтобы иметь реальную возможность противостоять превосходящим силам противника было решено встретить врага у Фермопильского ущелья, чей узкий проход позволял задержать персов на их пути в Элладу. По разным данным, войско Ксеркса состояло из 200 или 250 тысяч воинов. У греков к началу сражения насчитывалось 5 - 7 тысяч бойцов. Руководил альянсом греческих сил спартанский царь Леонид. Два дня ему удавалось сдерживать натиск армии Ксеркса, но на третий день, персы окружили войско Леонида благодаря предательству местного жителя по имени Эфиальт, показавшего им обходной горный путь. Леонид вместе с 300 спартанцами, а также с феспийцами (около 700 человек) и фиванцами (около 400 человек, о которых в легендах о трехстах спартанцах обычно не упоминается) остался драться с Ксерксом до последнего вздоха. В результате он и его армия погибли, однако навсегда вошли в историю благодаря проявленной доблести. Вместе с «300 спартанцами» в историю вошел и Ксеркс как главный отрицательный герой этого сюжета.

Сам же Ксеркс хотел связать свое имя с завоеванием свободной Греции. Он двинулся дальше, на Афины. Оставленный жителями город был захвачен и разграблен. Сильно пострадал Акрополь - статуи богов были осквернены и разбиты. После этого Ксерксу казалось, что Греция у него в руках. Однако в дальнейшем греки одержали важные победы при Саламине (480 год до н. э.) и при Платеях (479 год до н. э.). Персидскому царю, потерпевшему сокрушительное поражение и на море, и на суше, пришлось вернуться в Азию - разрушителем Афин, но не победителем греков.

Вернувшись в свою империю, Ксеркс решил растворить горечь неудачи плотскими страстями. Как пишет Геродот, сначала он «воспылал страстью» к жене своего брата Масиста, однако не смог склонить ее к измене. Тогда он задумал женить на дочери Масисты своего сына Дария и тем самым сблизиться с желанной ему женщиной. Когда же сын привел в дом свою молодую жену Артаинту, он охладел к ее матери и стал предаваться любовным утехам с невесткой. Жена Ксеркса Аместрида полагала, что неверность царя подстроена женой Масиста и решила ее погубить. Она устроила так, что телохранители Ксеркса изуродовали несчастную до неузнаваемости. В ответ Матиста решил поднять восстание, но был настигнут Ксерксом и убит.

Увековечить свое имя в истории Ксеркс собирался не только военными победами. Его возвращение из неудавшегося похода на Грецию было также ознаменовано усилением внимания к архитектурным проектам в Сузах и Персеполе. Он стал достраивать Ападану Дария - большой и богато украшенный зал аудиенций. Его крышу поддерживали 72 колонны с искусными капителями в виде львиных или бычьих голов. Зал был отделан рельефами, в которых делегаты из 23-х провинций империи Ахеменидов приносили свои дары Дарию. Завершив строительство Ападаны, Ксеркс построил для себя в Персеполе дворец, значительно превосходящий по размерам дворцовый комплекс своего отца. Он был также обильно и мастерски украшен скульптурами и рельефами.

Плоды трудов Ксеркса оказались не так долговечны, как он рассчитывал. В 330 году до н. э., почти через сотню лет после его смерти, Александр Македонский в ходе своего персидского похода захватил и уничтожил Персеполь, превратив в руины и дворец Ксеркса и знаменитую Ападану. Легендарный полководец поступил точно так же, как и некогда персидский царь в Афинах.

Последние годы жизни Ксеркса были отмечены ухудшением экономической ситуации в его державе. Причина, возможно, крылась в амбициозных планах царя по строительству новых храмовых и дворцовых комплексов в Персеполе, на которое уходили громадные средства. Персепольские источники, датируемые 467 годом до н. э. (за два года до смерти Ксеркса), говорят, что в городе царил голод, царские амбары были пусты, а цены на зерно подскочили в семь раз. В то же время снова вспыхивали восстания в персидских сатрапиях, а громкие победы остались далеко в прошлом. Очевидно, что положение Ксеркса, становилось все более шатким. Этим решил воспользоваться начальник царской охраны Артабан. В августе 465 года до н. э. он подговорил евнуха-дворецкого Аспамитру провести его в спальню царя. Спящий Ксеркс был зарезан в собственной постели. Затем Артабан уговорил младшего сына Ксеркса Артаксеркса убить наследника престола, своего брата Дария. Сделав это, Артаксеркс взошел на трон, а вскоре убрал со своего пути и Артабана. у которого были свои планы на персидский престол. У нового правителя Ахеменидской державы был еще средний брат Гистасп. Во время дворцового переворота он находился на посту наместника Бактрии. В дальнейшем он попытался поднять восстание, но был побежден в двух битвах и убит в 464 году до н. э.

Царствование Ксеркса продлилось чуть больше 20 лет. Ему удалось сохранить и немного расширить свою империю, однако поставленная им сверхзадача так и осталась невыполненной. Греко-персидские войны велись еще до 449 года до н. э. пока Артаксеркс не подписал с Афинским союзом Каллиев мир. Эллада не поддалась Ахеменидам, а Ксеркс вместо ужаса народов испытал презрение своих подчиненных, отнявших у него жизнь. Сохранение независимости в результате греко-персидских войн способствовало расцвету древнегреческой культуры. Правда, сплоченность полисов времен Ксеркса оказалась далеко в прошлом. Раздираемая внутренними конфликтами, Эллада в конце концов оказалась под властью македонского царя. И уже из Европы, которую так и не покорил Ксеркс, с походом на Персию отправился Александр Македонский, чтобы прекратить существование империи Ахеменидов.

План

Введение

1 Начало правления. Покорение восставших народов

1.1 Восстание в Египте

1.2 Восстания вавилонян

2 Поход в Грецию

2.1 Подготовка к походу

2.2 Греки готовятся дать отпор

2.3 Переправа через Геллеспонт

2.4 Сражение у Фермопил

2.5 Действия флотов

2.6 Разорение Аттики

2.7 Морской бой у острова Саламин

2.8 Греки готовятся к решающему сражению

2.9 Битва при Платеях

3 Продолжение военных действий на территории персов

3.1 Битва при Микале

3.2 Осада Сеста

3.3 Греки образуют Делосский морской союз

3.4 Битва при Эвримедонте

4 Обстановка в Державе

5 Убийство Ксеркса в результате заговора

6 Жены и дети

Список литературы

Введение

Ксеркс I (др.-перс. Хшаяршан , что означает «Царь героев» или «Герой среди царей» ) - персидский царь, правил в 486 - 465 годах до н. э., из династии Ахеменидов.

Сын Дария I и Атоссы вступил на престол в ноябре 486 года до н. э. в возрасте около 36 лет. Он был вял, недалёк, бесхарактерен, легко подчинялся чужому влиянию, но отличался самоуверенностью и тщеславием.

1. Начало правления. Покорение восставших народов

1.1. Восстание в Египте

В январе 484 года до н. э. Ксерксу удалось подавить восстание в Египте, которое началось ещё при жизни его отца. Египет подвергся безжалостной расправе, имущество многих храмов было конфисковано. Взамен Ферендата, по-видимому, погибшего во время восстания, Ксеркс назначил сатрапом Египта своего брата Ахемена. Согласно Геродоту, Египет подвергся ещё большему игу чем раньше. С этих пор участие коренных жителей в управлении страны ещё более ограничивается - их допускают только на низшие должности; и Ксеркс и последующие персидские цари не удостаивают вниманием египетских богов. Правда, в хаммаматских каменоломнях начертано иероглифами имя Ксеркса, но материал этот царь добывал не для египетских храмов, а для своих построек в Персии, доставляя его по морю. В отличие от своих предшественников, Ксеркс и последующие за ним цари не считали нужным принимать фараоновские титулы - до нас дошли только написанные иероглифами в картушах их персидские имена.

1.2. Восстания вавилонян

Затем пришлось усмирять Вавилон, снова решившийся на восстание. Ктесий сообщает, что это восстание вспыхнуло в начале царствования и было вызвано кощунственным открытием гробницы некоего Белитана, а затем усмирено Мегабизом, зятем Ксеркса и отцом Зопира. Страбон, Арриан, Диодор говорят также о святотатствах Ксеркса в вавилонских храмах, причём Арриан датирует их временем после возвращения Ксеркса из Греции.

По всей вероятности восстаний было несколько. Первоначально вавилоняне восстали под предводительством Бел-шиманни. Возможно, что это восстание началось ещё при Дарии, под влиянием поражения персов при Марафоне. Восставшие захватили, кроме Вавилона, города Борсиппу и Дильбат. В двух клинописных документах найденых в Борсиппе, датированных «началом царствования Бел-шиманни, царя Вавилона и Стран». Свидетели, подписавшиеся на этом контракте, те же, что встречаются на документах второй половины царствования Дария и первого года Ксеркса. Очевидно, Бел-шиманни восстал против Дария и принял дерзновенный титул «царя Стран», на который не посягали ещё Лженавуходоносоры. Но через две недели в июле 484 года до н. э. это восстание было подавлено.

В августе 482 года до н. э. вавилоняне восстали вновь. Теперь мятеж возглавил Шамаш-эриба. О этом восстании свидетельствует один вавилонский документ - контракт торгового банка Эгиби, датированный 22 ташриту (26 октября), года вступления на царствование Шамаш-эриба, «царя Вавилона и Стран», причём свидетели сделки те же, что упоминаются в документах времён Дария; сын одного из них упоминается уже под 1-м годом Ксеркса. Во всяком случае, восстание не было продолжительным - это видно уже из наличия одного документа от «начала царствования». Мятежники добились крупных успехов, захватив Вавилон, Борсиппу, Дильбат и другие города, поскольку большая часть воинских гарнизонов, размещенных в Вавилоне, была переправлена в Малую Азию, для участия в предстоящем походе против Греции. Подавление восстания было поручено зятю Ксеркса Мегабизу. Осада Вавилона длилась несколько месяцев и завершилась, по-видимому, в марте 481 года до н. э. суровой расправой. Городские и другие укрепления были срыты. Даже течение реки было отведено и Евфрат, по крайней мере, на время отделил жилую часть города от его святилищ. Часть жрецов была казнена, главный храм Эсагила и зиккурат Этеменанки тоже сильно пострадали.

Не знает о нём ничего и Геродот, но сообщает, сам того не подозревая, интересное сведение, что Ксеркс увёз из храма Бела (Эсагилы) колоссальную, весом 20 талантов (ок. 600 кг), золотую статую бога, убив охранявшего жреца. Конечно, греческий историк полагал, что причина - корыстолюбие. На самом деле она, как мы знаем, более глубока. Усмирение бунта повлекло за собой крайние меры: разрушение храма и увезение многих предметов сокровищницы этого храма в Персеполь; туда же была отправлена и золотая статуя бога Мардука, где её, вероятно, переплавили. Тем самым Ксеркс не только фактически, но и формально ликвидировал Вавилонское царство, превратив его в обычную сатрапию. Лишив Вавилон статуи Мардука, Ксеркс сделал появление в нём царей невозможным. Ведь царскую власть претендент должен был получать «из рук» бога. С этих пор изменяется и титулатура царя на вавилонских документах: на датированных «годом вступления» Ксеркс называется ещё «царём Вавилона, царём Стран»; на происходящих из первых четырёх лет его царствования - «царём Персии и Мидии, царём Вавилона и Стран»; наконец, с 5-го года (480 - 479) начинается обозначение «царь Стран», которое остаётся за всеми преемниками Ксеркса.

2. Поход в Грецию

2.1. Подготовка к походу

К концу 80-х годов ситуация в Персии стабилизировалась, и Ксеркс стал энергично готовиться к новому походу против Греции. В течение нескольких лет велись работы по сооружению канала (длиной 12 стадий, более 2 км) через перешеек на Халкидике, чтобы избежать обхода Афонского мыса, где погиб флот Мардония. Также был построен мост и через реку Стримон. На строительство согнали многочисленных работников из Азии и прилегающего побережья. Вдоль берегов Фракии были созданы продовольственные склады, через Геллеспонт переброшены два понтонных моста длиной по 7 стадиев (около 1300 м) каждый. Велась и дипломатическая подготовка к походу; послы и агенты Ксеркса были направлены в различные государства Балканской Греции и даже в Карфаген, который должен был военными действиями отвлечь греков Сицилии от участия в войне с Персией. К подготовке похода Ксеркс привлёк находившихся при его дворце видных греческих беглецов. Аргос и Фессалия изъявили покорность Персии. Во многих греческих городах, не исключая и Афины, имелись сильные проперсидские группировки.

2.2. Греки готовятся дать отпор

Но ряд греческих государств готовился к борьбе. В 481 года до н. э. был создан общеэллинский союз с центром в Коринфе, возглавляемый Спартой. Встретить персов было решено на границе Северной и Средней Греции, у Фермопил. Горы в этом месте близко подходят к морскому берегу, и узкий проход было легко защитить. Одновременно к действиям сухопутной армии, планировалась операция флота у острова Эвбея, чтобы персы не могли прорваться через пролив Еврип и оказаться в тылу у греков. Поскольку позиция у Фермопил была оборонительной, греки решили туда направить небольшую часть объединенной греческой армии, всего примерно 6,5 тыс. человек во главе со спартанским царём Леонидом I.

2.3. Переправа через Геллеспонт

Летом 480 года до н. э. персидская армия, насчитывающая согласно исследованиям современных историков от 80 до 200 тысяч воинов (Геродот же приводит совершенно фантастические цифры в 1 миллион 700 тыс. человек) начала переправляться через Геллеспонт. Налетевшая в это время буря разметала понтонные мосты, и некоторое количество персидских воинов утонуло в море. Разгневанный Ксеркс приказал сечь море плетьми и кидать в него цепи, чтобы усмирить разбушевавшуюся стихию, а надзирателям над работами - отсечь головы. Переправа длилась непрерывно семь суток. Дальнейшее продвижение персидской армии к Фермопилам прошло без затруднений и в августе 480 года до н. э. персы подошли к Фермопильскому ущелью. По морю персидскую армию сопровождал сильный флот. Кроме персов, участие в походе Ксеркса принимали все подвластные ему народы: мидяне, киссии, гирканы, вавилоняне, бактрийцы, сагартии, саки, индийцы, арии, парфяне, хорасмии, согдийцы, гандарии, дадики, каспии, саранги, пактии, утии, мики, парикании, арабы, эфиопы из Африки, восточные эфиопы (гедросии), ливийцы, пафлагонцы, лигии, матиены, мариандины, каппадокийцы, фригийцы, армении, лидийцы, мисийцы, вифинцы, писидийцы, кабалии, милии, мосхи, тибарены, макроны, моссиники, мары, колхи, племена с островов Персидского залива. Во флоте служили: финикийцы, сирийцы, египтяне, киприоты, киликийцы, памфилы, ликийцы, азиатские дорийцы, карийцы, Ионийцы, эолийцы, и жители Геллеспонта.

2.4. Сражение у Фермопил

Позиция у Фермопил давала возможность грекам надолго задержать наступавшего врага, но беда заключалась в том, что кроме прохода через ущелье на юг вела ещё одна горная дорога, известная местным жителям и, возможно, персидской разведке. Леонид, на всякий случай, послал туда отряд в 1000 фокидян. Когда несколько попыток персов пробиться через Фермопильское ущелье было отбито, отборный отряд, включая персидскую гвардию, двинулся в обход по горной дороге; предатель из местных жителей вызвался быть проводником. Застигнутые врасплох фокидяне под градом стрел поднялись на вершину горы и заняли оборону, персы не обращая на них более внимания продолжили свой марш и зашли в тыл грекам. Когда Леонид узнал о случившемся он отпустил большую часть своего отряда, а сам со спартанцами, феспийцами и некоторыми другими греками остался на месте, прикрывать их отход. Леонид и все оставшиеся с ним погибли, но, задержав наступление персов, они дали возможность провести мобилизацию греческих сил, подтянув их к Истму и эвакуировать Аттику.

Геродот «История»:

“7.40 Впереди персидского войска шел обоз и вьючные животные. Затем следовали вперемежку отряды разных народностей, но беспорядочными массами. Когда половина этих полчищ успела пройти, то образовался промежуток и дорога оставалась некоторое время пустой.

Царю предшествовала 1000 отборных персидских всадников, за ними двигалась 1000 копьеносцев (также отборных) с копьями, обращенными вниз к земле. Потом шло 10 священных так называемых нисейских коней в роскошной сбруе. Нисейскими же называются эти кони вот почему. Есть в Мидии обширная равнина под названием Нисей. На этой-то равнине и разводят таких больших коней. За этими 10 конями двигалась священная колесница Зевса, которую везло 8 белых коней. Позади самих коней следовал пешком возница, держа в руках узду, так как никто из людей не мог подниматься на седалище этой колесницы. За этой колесницей ехал сам Ксеркс на колеснице, запряженной нисейскими конями. Рядом с царем стоял возница по имени Патирамф, сын перса Отана.

7.41 …Позади царя следовала 1000 копьеносцев, самые доблестные и знатные персы, по обычаю держа копье кверху. Затем шла другая 1000 отборных персидских всадников, а после всадников 10 000 пеших воинов, отобранных из остального войска персов. Из них у 1000 человек на нижнем конце копий были золотые гранатовые яблоки. Эти воины окружали остальных кольцом. У 9000 воинов, шедших в середине, были серебряные гранатовые яблоки [на нижних концах копий]. Были также золотые гранатовые яблоки и у копьеносцев с копьями, обращенными вниз к земле. Ближайшая свита Ксеркса имела золотые яблоки [вместо гранатов]. За этими 10 000 следовало 10 000 персидской конницы. За конницей образовывался опять промежуток в 2 стадии и, наконец, шли все остальные нестройные полчища.

7.60 Сколь велика была численность полчищ каждого народа, я точно сказать не могу, потому что об этом никто не сообщает. Общее же количество сухопутного войска составляло 1 700 000 человек (без комментариев). А подсчет производился следующим образом: согнали в одно место 10 000 человек и, поставив как можно плотнее друг к другу, обвели вокруг чертой. Обведя чертой, отпустили эти 10000 воинов и по кругу построили ограду высотой человеку до пупа. После этого стали загонять в огороженное место другие десятки тысяч людей, пока таким образом не подсчитали всех. Затем воинов распределяли по племенам.

Художник Richard Scollins

7.61-88 …Принимали же участие в походе следующие народности: прежде всего персы, которые были одеты и вооружены вот как. На головах у них были так называемые тиары (мягкие [войлочные] шапки), а на теле – пестрые хитоны с рукавами из железных чешуек наподобие рыбьей чешуи. На ногах персы носили штаны. Вместо [эллинских] щитов у них были плетеные щиты, под которыми висели колчаны. Еще у них были короткие копья, большие луки с камышовыми стрелами, а, кроме того, на правом бедре с пояса свисал кинжал. Предводителем их был Отан, отец супруги Ксеркса Аместриды….

…Мидяне же носят в походе такое же вооружение, как и персы (вооружение это, собственно, мидийское, а не персидское). Предводителем мидян был Тигран из [рода] Ахеменидов.

Художник Richard Scollins

…Киссии выступили в поход также в персидском вооружении, только вместо [войлочных] шапок они носили митру. Во главе киссиев стоял Анаф, сын Отана. Также и гирканы были вооружены по-персидски. Начальником их был Мегапан, впоследствии правитель Вавилона.

Ассирийцы в походе носили на голове медные шлемы, своеобразно сплетенные каким-то трудно объяснимым способом. У них были щиты, копья и кинжалы, подобные египетским, а, кроме того, еще деревянные палицы с железными шишками и льняные панцири. Эллины называют их сирийцами, а варвары – ассирийцами. Предводителем их был Отасп, сын Артахея.

Бактрийцы носили на головах шапки, очень схожие с мидийскими, тростниковые бактрийские луки и короткие копья. Саки же (скифское племя) носили на головах высокие островерхие тюрбаны, плотные, так что стояли прямо. Они носили штаны, а вооружены были сакскими луками и кинжалами. Кроме того, у них были еще сагарисы – [обоюдоострые] боевые секиры. Это-то племя (оно было, собственно, скифским) называли амиргийскими саками. Персы ведь всех скифов зовут саками. Бактрийцами и саками предводительствовал Гистасп, сын Дария и Атоссы, дочери Кира.

Индийцы выступили в поход в хлопковых одеждах и с камышовыми луками и стрелами с железными наконечниками. Таково было вооружение индийцев. Начальником их был Фарназафр, сын Артабата.

Арии же были вооружены мидийскими луками, а остальное вооружение у них было бактрийское. Во главе ариев стоял Сисамн, сын Гидарна. Парфяне, хорасмии, согдийцы, гандарии и дадики шли в поход в таком же вооружении, как и бактрийцы. Начальниками их были: у парфян и хорасмиев – Артабаз, сын Фарнака; у согдийцев – Азан, сын Артея; у гандариев и дадиков – Артифий, сын Артабана.

Каспии были одеты в козьи шкуры и вооружены [своими] местными луками из камыша и персидскими мечами. Таково было их вооружение, а начальником их был Ариомард, брат Артифия. Саранги же щеголяли пестро раскрашенными одеждами и сапогами до колен. Луки и копья у них были мидийские. Предводителем их был Ферендат, сын Мегабаза. Пактии носили козьи шкуры, вооружены были местными луками и кинжалами. Во главе пактиев стоял Артаинт, сын Ифамитры.

Художник Richard Scollins

Утии, мики и парикании вооружены были подобно пактиям. Начальниками их были: у утиев – Арсамен, сын Дария; у париканиев же – Сиромитра, сын Эобаза. Арабы были одеты в длинные, высоко подобранные бурнусы и носили на правой стороне очень длинные вогнутые назад [гибкие] луки. Эфиопы же носили барсовые и львиные шкуры. Луки их из пальмовых стеблей имели в длину не менее 4 локтей. Стрелы у них маленькие, камышовые, на конце вместо железного наконечника – острый камень, которым они режут камни на перстнях для печатей. Кроме того, у них были копья с остриями из рога антилопы, заостренными в виде наконечника. Были у них и палицы, обитые железными шишками. Идя в бой, они окрашивали половину тела мелом, а другую – суриком. Во главе арабов и эфиопов, живущих южнее Египта, стоял Арсам, сын Дария и Артистоны, дочери Кира (ее Дарий любил больше всех своих жен и велел сделать для себя ее изображение из чеканного золота). Итак, предводителем эфиопов, живущих южнее Египта, и арабов был Арсам.

Восточные же эфиопы (в походе участвовали два племени эфиопов) были присоединены к индийцам. По внешности они ничем не отличались, а только языком и волосами. Так, у восточных эфиопов волосы прямые, а у ливийских – самые курчавые волосы на свете. Вооружены были эти азиатские эфиопы в основном по-индийски, только на голове они носили лошадиную шкуру, содранную вместе с ушами и гривой. Грива служила вместо султана, причем лошадиные уши торчали прямо. Вместо щитов они держали перед собой как прикрытие журавлиные кожи. Ливийцы выступали в кожаных одеяниях с дротиками, острия которых были обожжены на огне. Предводителем их был Массагес, сын Оариза.

Пафлагонцы шли в поход в плетеных шлемах, с маленькими щитами и небольшими копьями; кроме того, у них были еще дротики и кинжалы. Ноги у них были обуты в местные сапоги, доходившие до середины ноги. Лигии, матиены, мариандины и сирийцы шли в поход в одинаковом с пафлагонцами вооружении. Сирийцев же этих персы зовут каппадокийскими. Во главе пафлагонцев и матиенов стоял Дот, сын Мегасидра; начальником же мариандинов, лигиев и сирийцев был Гобрий, сын Дария и Артистоны. Вооружение фригийцев было весьма похоже на пафлагонское, с небольшим лишь различием. По словам македонян, пока фригийцы жили вместе с ними в Европе, они назывались бригами. А после переселения в Азию они вместе с переменой местопребывания изменили и свое имя на фригийцев. Армении же, будучи переселенцами из Фригийской земли, имели фригийское вооружение. Начальником тех и других был Артохм, женатый на дочери Дария.

Вооружение лидийцев было почти такое же, как у эллинов. Лидийцы в древности назывались меонами, а [свое теперешнее имя] получили от Лида, сына Атиса. Мисийцы же носили на голове местные шлемы; вооружение их состояло из маленьких щитов и дротиков с обожженным на огне острием. Мисийцы – переселенцы из Лидии, а по имени горы Олимпа они зовутся олимпиенами. Предводителем лидийцев и мисийцев был Артафрен, сын Артафрена, который вместе с Датисом напал на Марафон. У фракийцев в походе на головах были лисьи шапки. На теле они носили хитоны, а поверх – пестрые бурнусы. На ногах и коленях у них были обмотки из оленьей шкуры. Вооружены они были дротиками, пращами и маленькими кинжалами. После переселения в Азию это племя получило имя вифинцев, а прежде, по их собственным словам, они назывались стримониями, так как жили на Стримоне. Как говорят, тевкры и миаийцы изгнали их с мест обитания.

Художник М.Шейнин

Начальником азиатских фракийцев был Бассак, сын Артабана. [… Писидийцы] носят маленькие щиты из невыделанных бычьих шкур. Каждый вооружен охотничьим копьем ликийской работы, а на голове у них медные шлемы; на шлемах приделаны медные бычачьи уши и рога, а сверху – султаны. Ноги у них были обмотаны красными тряпками. Кабалии – меонийское племя, которых зовут также ласониями, вооружены по-киликийски (об этом я расскажу, когда перейду к киликийским отрядам). У милиев же были короткие копья и плащи, застегивающиеся [на плече] пряжкой. Некоторые из них носили ликийские луки, а на голове – кожаные шлемы. Всеми этими народностями предводительствовал Бадр, сын Гистана. У мосхов на голове были деревянные шлемы; они носили маленькие щиты и копья с длинными наконечниками. Тибарены, макроны и моссиники шли в поход вооруженными, как мосхи. Начальниками их были: у мосхов и тибаренов Ариомард, сын Дария и Пармисы, дочери Смердиса, внучки Кира; у макронов же и моссиников Артаикт, сын Херасмия, который был сатрапом на Геллеспонте.

Мары носили на головах плетеные туземные шлемы. Вооружение их – маленькие кожаные щиты и дротики. У колхов же на головах были деревянные шлемы; они носили маленькие щиты из сырой кожи, короткие копья и, кроме того, еще кинжалы. Во главе маров и колхов стоял Фарандат, сын Теаспия. Алародии же и саспиры выступали в поход вооруженными, как колхи. Предводителем их был Масистий, сын Сиромитры. Племена с островов Красного моря (именно, с тех островов, где царь поселил так называемых изгнанников) были одеты и вооружены совершенно по-мидийски. Предводителем этих островитян был Мардонт, сын Багея, который через два года после этого погиб во главе [персидского флота] в . Эти народности сражались на суше и составляли пешее войско.

… Итак, военачальниками были эти названные мною люди. Во главе же их и всего сухопутного войска стояли Мардоний, сын Гобрия (который позже командовал персами в ); Тритантехм, сын Артабана, который подал совет против похода на Элладу; Смердомен, сын Отана (оба они – сыновья братьев Дария, двоюродные братья Ксеркса); Масист, сын Дария и Атоссы; Гергис, сын Ариаза, и Мегабиз, сын Зопира. Это были начальники всего сухопутного войска, кроме 10 000 персов.

Во главе этого отряда 10 000 отборных персидских воинов стоял Гидарн, сын Гидарна. Этот отряд персов называли “бессмертными”, и вот почему. Если кого-нибудь постигала смерть или недуг и он выбывал из этого числа, то [на его место] выбирали другого и [потому в отряде] всегда бывало ровно 10 000 воинов – не больше и не меньше. Из всех народностей лучше всего держали боевой порядок персы, и они были самыми доблестными. Снаряжение их было такое, как я уже сказал, а кроме того, они блистали множеством роскошных золотых украшений. Их сопровождали повозки с наложницами и множеством прислуги в богатых одеждах. Продовольствие для них везли (отдельно от прочих воинов) на верблюдах и вьючных животных.

В коннице [Ксеркса], впрочем, служили не все народности, а только следующие: прежде всего персы. Они носили то же вооружение, как и пешие, но только у некоторых на голове были медные, чеканной работы и железные шлемы.Среди них есть некое кочевое племя по имени сагартии. По происхождению и языку – это персидская народность, но одежда их наполовину персидская, наполовину пактийская. Они выставляли 8000 всадников; бронзового или железного оружия у них, по обычаю, нет, кроме кинжалов. Вместо этого у них только плетенные из ремней арканы. С этими-то арканами они и идут в бой. Сражаются они так: сойдясь с врагом, они забрасывают арканы с петлей и затем тащат к себе, кого они поймают – коня или человека. Люди, пойманные в аркан, погибают. В битве сагартии стояли возле персов.

Художник Richard Scollins

Мидийские всадники были снаряжены подобно своим пехотинцам, так же и киссии. Индийские же всадники носили одинаковое снаряжение с пешими воинами, но ехали не только верхом на конях, но и на колесницах, запряженных конями и дикими ослами. Вооружение бактрийских всадников было то же, что и у пеших воинов, точно так же и у каспиев. И ливийцы имели одинаковое вооружение с пешими воинами. Все эти народности также ехали на колесницах. Каспии и парикании были вооружены так же, как и пешие воины. У арабов тоже было одинаковое вооружение с пешими воинами, но все они ехали на верблюдах, по быстроте не уступающих коням. Только одни эти народности служили в коннице. Численность же конницы составляла 80 000 всадников, не считая верблюдов и колесниц. Всадники [других народностей] были построены эскадронами, арабские же [всадники] стояли последними. Ведь кони не могли выносить верблюдов, и, чтобы кони не пугались, их поставили позади. Начальниками конницы были Гармамифрас и Тифей, сыновья Датиса. Третий же начальник – Фарнух занемог и остался в Сардах.

Ксеркс I – один из наиболее величайших персидских царей династии Ахеменидов. Правил Персидской империей с 486 по 465 гг. до н. э. Персидского царя Ксеркса называли «царем всех царей». Вступил на царский престол в возрасте 35 лет.

Характер и внешность Ксеркса

Историки Востока считали персидского царя опытным воином и справедливым государственным деятелем. Сам царь называл себя мудрым, защищающим закон и справедливым в наказаниях, защищает угнетенных, никогда не делает поспешных выводов и не принимает поспешных решений, все дела тщательно обдумывает. Также он считал себя жестоким, когда наказывал за проступки, и очень великодушным, когда поощрял за достижения перед империей.

Сам Ксеркс считал себя хорошо сложенным физически, что делало его неплохим воином. Геродот подтверждал тот факт, что царь Ксеркс был высоким и статным воином, красивым в расцвете своей молодости.

Правление Ксеркса

В начале своего правления царю Ксерксу пришлось столкнуться с рядом восстаний, которые было необходимо подавать. Еще при жизни своего отца Дария, началось крупное восстание в Египте. Молодому царю удалось подавить восстание через год после своего вступления. Восстание было подавлено жестоко, и Египет подвергся еще большему ущемлению.

В этот же году восстали вавилоняне, но уже скоро мятеж был подавлен. В 482 году вновь началось восстание, но уже в 481 году город отбили, а над восставшими проведет суд. Сам же город Ксеркс разграбил, и большая его часть стала необитаемой.

Войны с греками

Когда восстания прекратились, царь в срочном порядке начал готовиться к новому походу на греков. Несколько греческих государств выразили свою поддержку Персии (Аргос, Фессалия), остальные готовились к обороне. Спарта возглавила союз против персов в 481 году.

Летом 480 года персидская армия вошла на территорию Греции с двухсоттысячной армией.

Фермопильское сражение

Чтобы покорить Афины и Спарту персы должны были пройти через Фермопильские ущелье. К своему удивлению там царь Ксеркс встретил сопротивление со стороны спартанцев. Несколько сотен спартанских воинов и несколько тысяч воинов других городов-государств расположились фалангой в узком Фермопильском ущелье.

Оборону возглавил сам царь Спарты Леонид. Греки в течение двух дней отбивали атаки персов, имея при этом армию в десятки раз меньшую, чем у персов. На третий день персы обошли ущелье с тыла, и оборона была прорвана. Однако потери были колоссальными, убив несколько сотен греков, персы потеряли десятки тысяч.

Разорение Афин

После того как Ксеркс прошел через Фермопилы, он начал осаждать Афины, которые в итоге были разграблены, несколько сотен воинов были взяты в плен. Существенного сопротивления персидская армия не встретила.

Битва при Саламине

Битва при Саламине стала чуть ли не решающей в греко-персидских войнах, так как в случаи поражения многих греков ждал плен и смерть. У персов было огромное преимущество в численности судов, хотя использовать это преимущество не удалось. Начался сильный ветер и персидские суда кидало один на один. Погода помогла грекам получить победу.

Решающее сражение – Платеи

В 479 году произошла битва при Платеях. Греки имели в своем распоряжении 30 тыс. воинов, а персы около 70 тыс. Но не смотря на численное преимущество, персы потерпели поражение и были вынуждены отступить.

После поражения в Платеях Ксеркс решил прекратить войну с Грецией и занялся государственными делами.

Положение дел в стране

Многие сатрапы были недовольно тем, что Ксеркс проиграл войну грекам и многие думали о восстании. Но, не смотря на волнения, царь Ксеркс начал активную строительскую политику, а также провел религиозную реформу.

Убийство

Приблизительно в 467 году в стране начался голод, и цены на зерно возросли примерно в 7 раз. Ксеркс сместил с должностей высокопоставленных чиновников, за что как считают историки, он был убит в своей спальне в 465 году. Возможно, к его убийству приложил руку его сын Артаксеркс I, который после смерти отца стал царем.

КСЕРКС

(Xerxes, ??????). Персидский царь (485— 465 гг. до Р.Х.), сын Дария Гистаспа и Атоссы, дочери Кира. В 480 г. он предпринял знаменитый поход на Грецию. Он переправился через Геллеспонт с огромной армией, которая, по словам Геродота, насчитывала до 3-х млн. воинов. Он прошёл через Македонию и Фессалию, затем проник в Среднюю Грецию и наконец дошел до Афин, недалеко от которых произошла великая битва при Саламине, где греки наголову разбили персов. Ксерксу не удалось покорить Грецию и пришлось вернуться в Персию с остатками своего войска. Греки одержали победу над персами при Платее и при Микале (в Малой Азии). В 465 г. до Р.Х. Ксеркс был убит начальником своих телохранителей Артабаном.

Краткий словарь мифологии и древностей. 2012

Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое КСЕРКС в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:

- КСЕРКС в Словаре полководцев:

(греч. Xerxes) (?-465 до н.э.), царь Персии (486-465), сын Дария I, подавил восстание египтян (486-484), после восстания вавилонян (482) разрушил … - КСЕРКС в Словаре-справочнике Кто есть кто в Античном мире:

Царь Персии (485-465 до н. э.), сын Дария. Ксеркс снарядил огромные флот и армию, чтобы отомстить за поражение, нанесенное его … - КСЕРКС в Большой советской энциклопедии, БСЭ:

(др.-перс. Хшаяршан, греч. Xerxes) (умер 465 до н. э.), древнеперсидский царь в 486-465 до н. э. из династии Ахеменидов. … - КСЕРКС

Ксеркс I (Хшайарша, Xenojvn) - царь персидский, сын Дария Гистаспа иАтоссы, вступил на престол в 486 г. до Р. Хр. … - КСЕРКС в Современном энциклопедическом словаре:

- КСЕРКС в Энциклопедическом словарике:

I (? - 465 до нашей эры), царь государства Ахеменидов с 486. В 480 - 479 возглавлял поход персов в … - КСЕРКС в Большом российском энциклопедическом словаре:

I (?-465 до н.э.), царь гос-ва Ахеменидов с 486. Сын Дария I. В 480-479 возглавлял поход персов в Грецию, окончившийся … - КСЕРКС в Словаре Кольера:

(ок. 519-465 до н.э.), царь Персии. Взошел на престол ок. 486 до н.э. после смерти Дария I. Подавив восстания в … - КНИГА ЕСФИРИ в Православной энциклопедии Древо:

Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Книга Есфири, библейская книга Ветхого Завета. Главы: 1 2 3 4 5 6 7 … - ЛЕОНИД I

Спартанский царь из рода Агидов, правивший в 491-480 гг. до Р.Х. Род. в 508 г. до Р.Х. Умер 480 г. … - ДЕМАРАТ в Справочнике Персонажей и культовых объектов греческой мифологии:

Царь лакедемонян из рода Эврипонтидов, правивший в 515-491 гг. до Р.Х. Сын Аристона.По свидетельству всех античных авторов между Демаратом и … - АЛЕКСАНДР I в Справочнике Персонажей и культовых объектов греческой мифологии:

- Царь Македонии, правивший в 495-450 гг. до Р.Х. Сын Аминты II. Геродот рассказывает о следующем подвиге молодого Александра, бывшего … - ATTICA в Справочнике Персонажей и культовых объектов греческой мифологии.

- ARISTIDES в Справочнике Персонажей и культовых объектов греческой мифологии:

АРИСТИД (около 540-467 гг., до н.э.) (англ. Aristides THE JUST) Аристид происходил из обедневшего аристократического рода и всю жизнь испытывал … - ЛЕОНИД I в биографиях Монархов:

Спартанский царь из рода Агидов, правивший в 491—480 гг. до Р.Х. Род. в 508 г. до Р.Х. Умер 480 г. … - ДЕМАРАТ в биографиях Монархов:

Царь лакедемонян из рода Эврипонтидов, правивший в 515—491 гг. до Р.Х. Сын Аристона. По свидетельству всех античных авторов между Демаратом … - АЛЕКСАНДР I в биографиях Монархов:

Царь Македонии, правивший в 495—450 гг. до Р.Х. Сын Аминты II. Геродот рассказывает о следующем подвиге молодого Александра, бывшего тогда … - ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ 500-449 ДО Н. Э. в Большом энциклопедическом словаре:

(с перерывами) велись древнегреческими городами-государствами за политическую независимость, против персидской агрессии. Персидская экспансия В 6 в. до н. э. на … - АХЕМЕНИДЫ в Большой советской энциклопедии, БСЭ.

- ФЕМИСТОКЛ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:

(???????????) — знаменитый афинский военачальник и политический деятель эпохи греко-персидских войн. Ф. род., вероятно, около 525 г. до Р. Хр. … - ПЕРСИДСКО-ГРЕЧЕСКИЕ ВОЙНЫ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:

(?? ??????) — составляют самый блестящий период греческой истории. Персидская монархия (см. Персия) достигла к концу VI столетия высшего своего … - ЕСФИРЬ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:

одна из знаменитых библейских женщин послевавилонского периода. Е. (прежде Гадасса) была родственницей и воспитанницей еврея Мардохея, жившего в Сузе и … - АХЕМЕНИДЫ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:

название древнеперсидской царской династии, из которой произошел Кир, основатель одной из всемирных монархий древнего Востока. А. первоначально представляли собой отрасль …